기술 보다 빠른 광고 생성, "현 체계론 대응 불가"

AI 편향·블랙박스 리스크 결합…심의 어려움 심화

"자동심의에 한계, 인간 개입 결합한 새 체계 필요"

AI 광고가 폭증하면서 기존 광고 심의 구조가 더 이상 작동하기 어렵다는 진단이 나왔다. AI가 광고 생성과 유통 전 과정을 주도하는 상황에서 현재 심의 체계는 속도와 규모 면에서 이미 한계를 넘어섰다는 것.

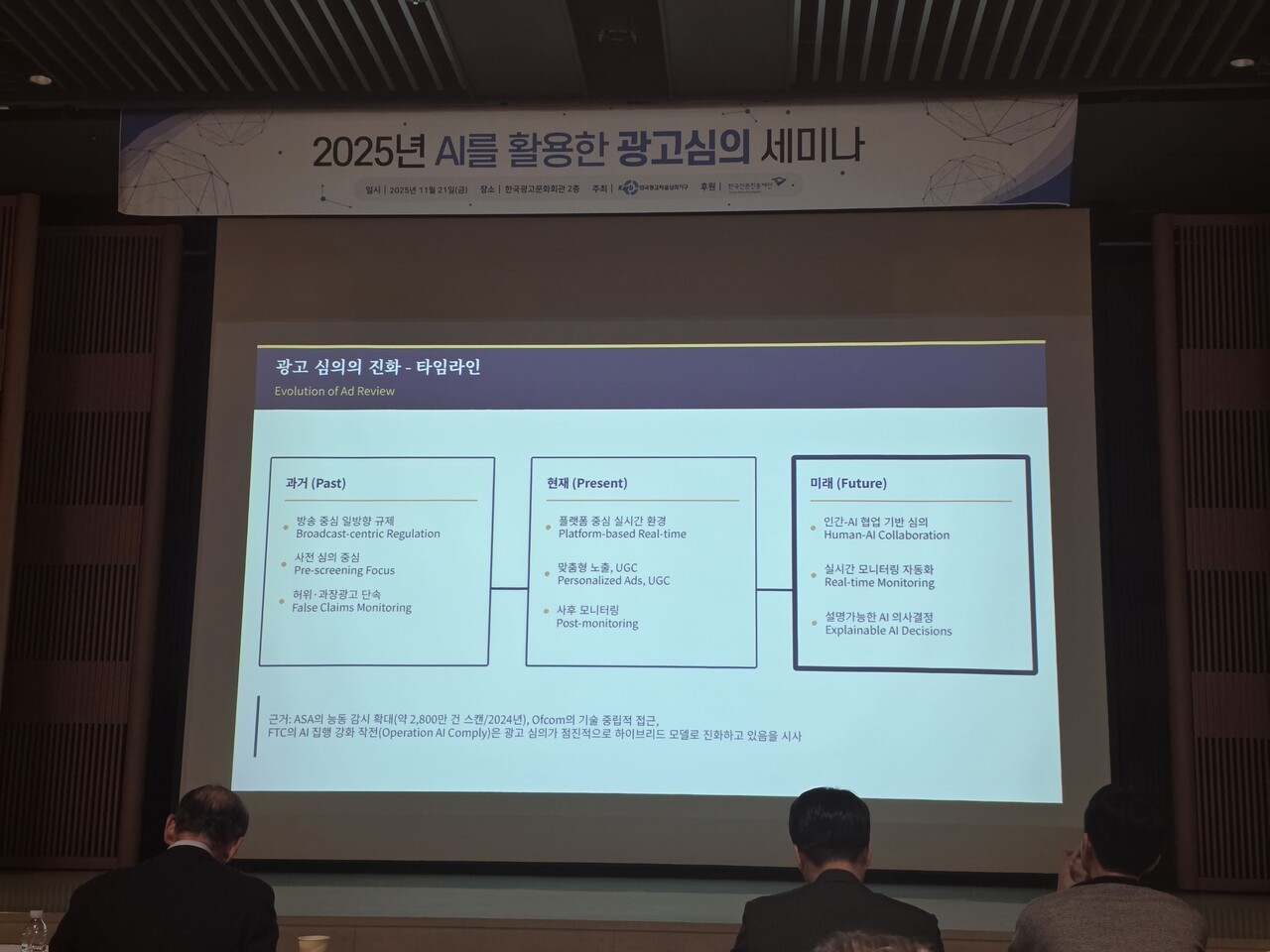

21일 'AI를 활용한 광고심의 세미나'에서 유승철 이화여자대학교 교수는 'AI시대의 광고심의, 참과 방패의 충돌과 균형'을 주제로 첫 번째 발표에 나섰다.

먼저 광고 심의가 기술 문제가 아니라 거버넌스 재설계의 문제라고 강조했다.

유 교수는 "최근 AI 광고 생산이 멀티모달 단계까지 확장되면서 광고의 양과 형태가 과거와 비교할 수 없을 정도로 다양해졌다"고 말했다.

이어 "같은 사용자라도 성향과 행동 패턴에 따라 서로 다른 광고를 보게 되는 다이나믹 노출이 일반화됐고 인공지능 모델은 실사와 구분되지 않는 수준으로 발전했다"고 덧붙였다.

이 같은 변화는 심의 인력이 감당할 수 없는 속도로 광고가 생성되는 구조를 만들고 있다는 의미다.

편향과 불투명성이 결합된 AI 광고의 위험성

아울러 AI가 만드는 광고는 학습 데이터와 알고리즘 구조를 공개하지 않는 빅테크의 특성 때문에 편향과 불투명성이 뒤따른다.

성별과 연령을 포함한 여러 변수에서 차별적 타겟팅 가능성이 커지고 설명 가능한 AI 부재는 심의 과정 전체를 어렵게 만들기 때문이다.

이에 유 교수는 "알고리즘 블랙박스 문제와 데이터 편향 문제가 결합되면 광고 심의는 기술 이전에 구조적 난제로 바뀐다"고 설명했다.

각국 심의기관도 자동화 한계 마주해 대응 모색

해외 기관들도 비슷한 문제를 겪고 있었다.

영국 ASA는 AI를 활용한 대규모 스크리닝을 도입했지만 문화적 맥락을 해석하지 못해 판단 오류가 발생하는 사례가 이어졌다. 미국 FTC는 AI 댓글 생성기와 전자상거래 광고를 강하게 제재하고 있지만 AI가 만든 광고와 기만적 광고를 둘러싼 분쟁이 늘고 있다.

호주 ACMA는 NLP 기반 자동심의를 도입했으나 이미지와 영상 비교 분석은 시도하고 있는 단계다. 캐나다 CRTC는 AI 생성 콘텐츠가 자국 콘텐츠 요건과 충돌하면서 플랫폼과 갈등을 겪고 있다.

결과적으로 모든 기관이 자동심의와 인간 판단을 병행하는 하이브리드 구조로 돌아가는 흐름을 보이고 있다.

한국 특수성 겹치며 심의 난도 더 높아져

다만 한국은 이러한 문제에 더 취약한 구조를 가지고 있다.

자극적 웹툰 광고와 성적 표현이 많은 온라인 환경은 해외에서도 혼탁하다는 평가 받은 바 있다. 댓글 문화와 문맥 중심 표현도 강해 AI가 의미를 정확히 해석하기 어려운 환경이 조성돼 있다.

심의 물량은 폭증하지만 인력은 그대로거나 줄어드는 구조도 문제로 지적됐다. 국내 광고 심의 관련 학술 연구가 67건에 불과하며 전문 인력 기반이 매우 약하다.

AI 시대 광고 심의의 핵심은 효율성과 공정성의 균형으로 제시됐다. 빠른 처리와 높은 커버리지를 확보하되 소비자 권리와 다양성을 훼손하지 않는 구조를 설정해야 한다는 것.

이를 위해 XAI 도입과 기술 인력 확보가 필수 과제로 제시됐다. 광고 샌드박스 구축 필요성도 언급됐다. 각 기관이 따로 개발하는 AI 심의 시스템은 비용이 크고 정확성도 높이기 어렵기 때문에 공동 데이터 플랫폼 구축이 필요하다는 주장이다.

"인간 개입 결합된 새로운 거버넌스 체계 필요해"

문제는 AI 광고의 확산이 기존 규제 틀로는 대응이 어려운 국면을 만들고 있다는 점이다.

유 교수는 "기술 의존 심의가 오히려 오류를 확대할 수 있다며 인간 개입이 결합된 새로운 거버넌스 체계가 필요하다"며 "한국은 문화적 특성과 플랫폼 생태계 문제까지 겹친 만큼 심의 체계 전반을 재설계해야 한다는 과제를 안고 있다"는 결론을 제시했다.

![[인사] 인신윤위, 신임 이사에 곽혁 광고주협회 전무 선임](https://cdn.banronbodo.com/news/thumbnail/custom/20251126/31250_44038_261_1764120361_250.jpg)