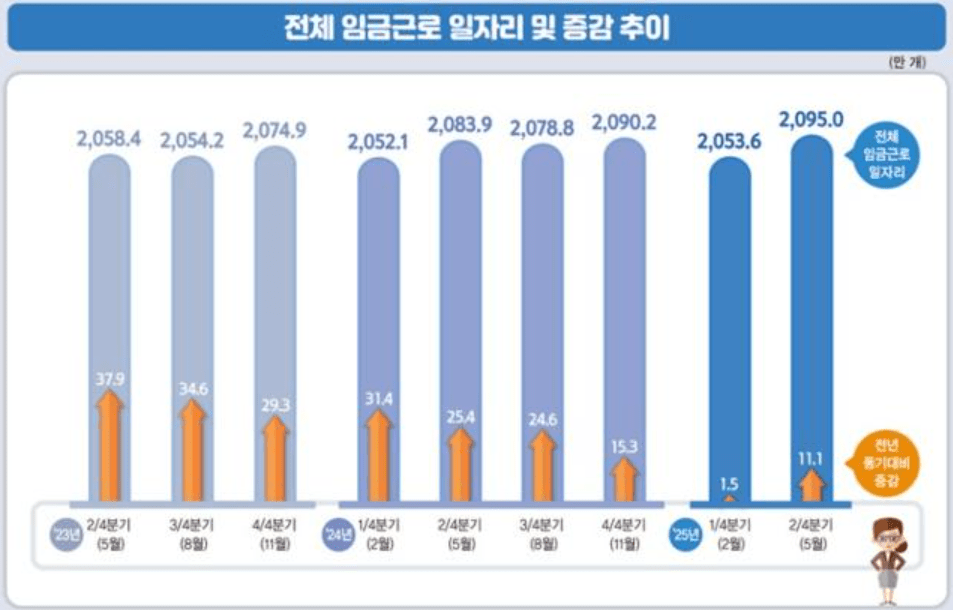

2분기 일자리 증가폭 0.5%...역대 두 번째로 낮아

건설·제조업 동반 부진이 고용 기반 흔들어

제조·건설 비중 큰 20대 남성에서 감소세 뚜렷

올해 2분기 임금근로 일자리가 전년 대비 11만1000개 늘어나는 데 그치며, 통계 작성 이래 역대 두 번째로 낮은 증가폭을 기록했다.

2022년 1분기 고용 회복세(75만2000개 증가)를 정점으로, 일자리 증가폭은 9분기째 내리막이다. 최근 건설업과 제조업이 동반 부진하면서 고용 기반 자체가 약해진 데 따른 결과라는 분석이 나온다.

건설업 7분기 연속 감소… “역대급 일자리 한파”

건설업 일자리는 지난 2분기, 14만1000개 줄며 고용 감소의 핵심 변수로 지목됐다. 공사 물량 축소가 장기화되면서 현장은 이미 채용을 줄이는 수준을 넘어 구조조정 국면에 진입했다는 평가다.

특히 건설업 내부에서도 전문직별 공사 영역에서 인력이 대거 빠져나가고, 종합건설 부문 역시 신규 수주가 붙지 않으면서 감소세가 전 산업 중 가장 뚜렷했다. 국가데이터처는 “건설 경기 침체가 장기 국면으로 접어들었다”며 “건설업에서 빠져나간 인력이 다른 업종으로도 쉽게 이동하지 못하고 있다”고 설명했다.

건설업 일자리는 지난해 4분기 이후 7개 분기 연속 감소했으며, 이 기간 사라진 일자리만 18만개에 달한다.

제조업도 2분기 연속 뒷걸음...1만3000개 감소

제조업 일자리 역시 1만3000개 감소해 1분기에 이어 감소세를 이어갔다.

제조업 내부에서는 특히 전통 뿌리산업에서 균열이 두드러졌다. 금속가공·섬유·기계장비 등 중후장대 업종은 중국산 저가 공세에 밀리며 생산 축소가 이어졌고, 이 과정에서 중견·중소 제조업의 고용 기반이 눈에 띄게 약해졌다.

자동차와 기타 운송장비, 식료품 제조 등 일부 업종은 비교적 선방했지만, 산업 구조 전반의 하락세를 되돌리기에는 역부족이었다.

김정식 연세대 명예교수는 “기업들이 해외 투자에 무게를 두는 구조가 고착되면서 국내 제조업 고용이 빠르게 줄고 있다”며 “전통 제조업의 경쟁력 약화는 장기적으로 ‘대규모 양질 일자리’ 소멸로 이어질 수 있다”고 진단했다.

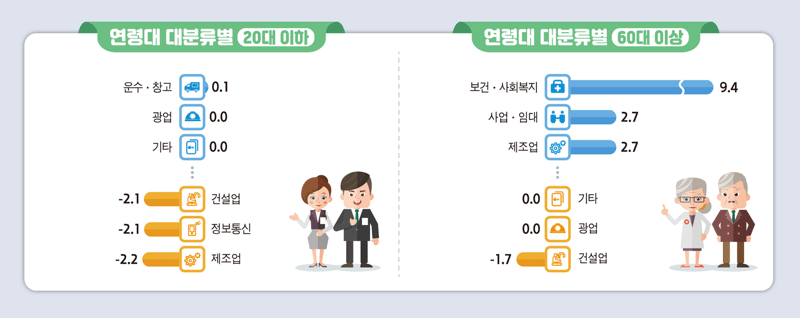

일자리 감소세...20대 이하에서 가장 뚜렷

연령별 고용 흐름에서는 청년층 감소가 가장 두드러졌다. 20대 이하 일자리가 1년 새 크게 줄며 감소 폭이 모든 연령대 가운데 가장 컸다. 제조업·건설업·정보통신업 등 주력 산업에서 채용이 동시에 위축된 영향이 컸고, 경기 둔화가 길어지면서 기업들이 경험이 적은 청년층 채용을 가장 먼저 줄였다는 분석이 나온다.

반면 고령층 고용은 오히려 크게 늘었다. 특히 60대 이상에서 증가세가 뚜렷했는데, 요양·돌봄·의료 등 보건·사회복지 분야에서 신규 수요가 계속 확대된 결과다.

전문가들은 “청년층이 선호하는 제조·IT 기반의 양질 일자리는 줄어드는 반면, 고령층을 중심으로 생활·돌봄 분야의 일자리만 늘고 있다”며 “고용의 양뿐 아니라 질적 구조 자체가 바뀌고 있다”고 지적했다.

남성 일자리 감소·여성은 증가… 산업 구조 트렌드 반영

성별로도 고용 흐름이 뚜렷하게 갈렸다. 남성 고용은 줄어든 반면, 여성 고용은 오히려 확대됐다.

남성이 많이 종사하는 건설·제조·정보통신업에서 채용이 크게 위축되면서 전체 남성 일자리가 감소한 반면, 여성 비중이 높은 보건·사회복지 분야는 꾸준히 일자리를 창출한 결과다.

한편 기획재정부는 반등 가능성에 무게를 뒀다. 기재부 관계자는 “5월까지는 내수 회복이 본격화되기 전이었지만, 1분기와 비교하면 2분기부터는 회복 국면에 진입한 것으로 보인다”며 “3분기 취업자 증가 흐름을 고려하면 일자리도 점차 회복세를 이어갈 것”이라고 전망했다.

![[인사] 인신윤위, 신임 이사에 곽혁 광고주협회 전무 선임](https://cdn.banronbodo.com/news/thumbnail/custom/20251126/31250_44038_261_1764120361_250.jpg)