이윤종, 나은영. (2025) / 중립댓글은 중립인가? : 20·30대 온라인 커뮤니티 이용자의 성별갈등을 중심으로 / 한국방송학보, 39(5), 40-82.

반론보도닷컴은 박사/석사 과정의 객원 기자가 직접 미디어, 커뮤니케이션, 마케팅 분야의 연구(논문)를 요약ㆍ소개하는 코너를 통해 업무에 바쁜 홍보인과 마케터들에게 인사이트와 아이디어를 제공한다.

오늘날 온라인 공간에서는 악성댓글과 혐오 표현이 빠르게 확산하며 사회적 갈등을 부추기고 있다. 이러한 문제를 완화하기 위한 해법을 모색하는 과정에서, 최근 국내 커뮤니티에서는 이른바 ‘중립기어’라 불리는 중립댓글이 주목받고 있다.

논쟁이 격화된 상황에서 어느 한쪽도 지지하지 않는다는 의사를 밝히는 이 댓글 방식이 온라인상 갈등을 가라앉히는 장치가 될 수 있다는 기대 때문이다.

그러나 중립댓글을 둘러싼 논의는 아직 일관된 결론에 이르지 못했다. 일부 연구에서는 중립적인 의견 제시가 갈등을 완충하는 역할을 할 수 있다는 긍정적 평가가 제시되기도 하지만(김원정·한정호, 2016), 다른 연구에서는 중립댓글이 오히려 적대적 반응을 유도하거나 갈등 구도를 강화하는 결과로 이어질 수 있다는 상반된 분석도 보고되고 있다(정민웅 등, 2023).

이 때문에 중립댓글이 과연 양극화를 완화하는 데 실질적 효과가 있는지에 대해서는 여전히 의문이 제기되고 있다.

온라인 ‘중립댓글’의 진짜 얼굴은 무엇일까?

이와 같은 논쟁 속에서 서강대학교 연구진은 한국 온라인 커뮤니티에서 활용되는 ‘중립기어’ 댓글이 실제로는 집단 편향을 숨기는 전략적 표현으로 작동할 가능성을 제기했다.

연구팀은 '중립댓글이 갈등 조정의 중립적 매개로 기능하기보다는 성별 갈등 상황에서 자신이 속한 집단에 불리한 판단을 유보하는 방식으로 나타난다'고 설명하며, 그 배경에는 온라인 환경에서 강화되는 사회정체성이 작용한다고 분석했다.

내 집단일 때만 등장하는 ‘중립’

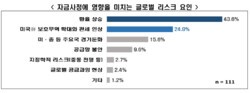

연구팀은 성범죄와 미투 관련 사건에 대해 남초·여초 커뮤니티 댓글 550개를 분석했다.

가해자 성별과 커뮤니티 주이용자의 성별이 같을 경우, 긍정적(9.8%)으로 평가하거나 중립적(13.8%)으로 평가하는 경향이 높게 나타났다. 반면 가해자 성별이 다를 때는 부정 댓글(24%)이 압도적으로 많았고 중립을 표방하는 댓글은 거의 사라졌다. 즉, 주이용자 성별과 가해자 성별의 일치여부에 따라 댓글 유형이 다르고, 중립댓글이 나타나는 빈도도 다름을 확인하였다.

![△ 가해자와 커뮤니티 주 이용자의 성별 일치에 따른 댓글 유형(가해자에 대한 평가) [출처=본 논문, p.55]](https://cdn.banronbodo.com/news/photo/202511/31218_43934_428.png)

중립적 태도의 이면… ‘판단 유보’는 집단 방어 전략

연구팀은 남초·여초 커뮤니티 이용자 287명을 대상으로 한 실험에서, 젠더정체성이 강한 이용자일수록 가해자가 자신과 동일한 성별일 때 판단을 유보하거나 중립을 선택하는 경향을 보였다고 밝혔다. 반대로 가해자가 상대 성별일 경우 즉각적으로 부정적 평가가 증가했다.

연구팀은 온라인 커뮤니티에서는 같은 성별 이용자들이 하나의 집단 정체성(사회정체성)을 형성하게 되고, 이 때문에 중립적 발언도 자신의 집단에 불리한 결론을 피하려는 심리가 반영될 수 있다고 설명했다.

연구는 정교화가능성모델에 기반해, 정보에 대한 관심과 관여도가 높을수록 이용자가 판단을 미루며 정보를 더 깊이 검토하는 경향이 나타난다고 설명한다. 그러나 이러한 심사숙고가 반드시 합리적 균형점을 찾는 과정만은 아니며, 집단적 이익에 반하는 결론을 늦추기 위한 전략적 판단 지연으로 작동할 수 있다는 점을 지적한다. 이는 중립댓글이 갈등 중재보다는 자신이 속한 집단의 이해를 유지하기 위해 선택되는 표현일 가능성을 시사한다.

‘중립’의 외피 속 편향… 갈등 완화보다 장기화 우려

따라서 중립댓글이 겉으로는 균형을 추구하는 것처럼 보이지만, 실제로는 편향을 은폐하고 갈등을 장기화하는 위험을 내포한다고 지적하고 있다. 중립을 표방하더라도 이용자들은 이를 자신에게 유리한 방향으로 해석하기 마련이며, 상대 집단은 이러한 표현을 ‘위장된 편향’으로 인식할 수 있다는 것이다.

이에 따라 연구는 중립댓글이 사회적 갈등을 완화하는 장치가 아니라, 오히려 갈등을 지연시키고 증폭시키는 갈등의 연료로 작용할 가능성을 경고한다. 연구팀은 “온라인에서 중립을 표방하는 태도가 불의를 외면하는 방식으로 소비되는 것을 경계해야 한다”며, 플랫폼 정책과 커뮤니케이션 가이드라인에서 중립 표현의 역할을 재검토할 필요가 있다고 제언했다.

![[인사] 인신윤위, 신임 이사에 곽혁 광고주협회 전무 선임](https://cdn.banronbodo.com/news/thumbnail/custom/20251126/31250_44038_261_1764120361_250.jpg)