좋은 취지로 출발한 법이라도 기업 활력 뺏으면 국가 경제 손실

시행령 등 통해 명확한 가이드라인 제시, 경영 불확실성 해소해야

서양에 '지옥으로 가는 길도 선의로 포장되어 있다(The road to hell is paved with good intentions)'라는 속담이 있다. 로마 제국의 기틀을 세운 카이사르도 '아무리 나쁜 결과도 애초에는 선한 동기에서 비롯되었다"고 말했다.

최근 국회를 통과한 ‘노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안’ (이하 노란봉투법)과 상법 개정안은 ‘노동자 권리 강화’와 ‘주주 권익 신장’이라는 좋은 취지에서 추진됐다. 하지만 국내 산업현장에서는 의도와는 달리 우려했던 경영 리스크와 불확실성이 현실화되고 있다

노란봉투법 개정안은 ‘근로조건을 실질적으로 지배할 수 있는 자’를 사용자로 본다. 하청은 물론 자회사·계열사 직접 근로계약이 없는 근로자로 구성된 노조도 모회사에 교섭을 요구할 수 된다는 의미다. 하청노조가 원청 기업을 상대로 직접분쟁을 제기하게 된 점이다.

법이 바뀌자마자 현대제철 하청노조는 원청 경영진을 불법 파견과 교섭 거부 등으로 검찰에 고소했고, 네이버 자회사 노조들도 원청인 본사를 겨냥해 교섭을 요구했다. 특히 법 개정 후폭풍은 자회사가 많은 판교 IT기업들의 최대 관심사로 떠오르고 있다. 사용자 개념을 포괄적 개념으로 넓혀 IT산업 등에서 모호성으로 인해 우려되는 상황이다. 법 개정으로 회사의 지배력이 인정되면 근로자가 아닌 특수고용직, 플랫폼 노동자 등도 교섭의무를 지게 될 수도 있다는 의미다.

이로 인해, 원청과 하청 간 법적 분쟁과 교섭요구가 급증하면서 기업 경영에 불확실성이 높아지고 있다.

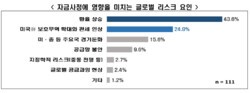

법 개정으로 외국 기업 투자 환경도 좋지 않다. 법통과 후 조사에서 주한 외국기업의 36%가 “한국 현지 투자를 줄이거나 철수하겠다”고 응답했다. 실제로 일부 글로벌 기업이 신규 투자를 뒤로 미루거나 다른 국가를 검토한다는 말이 나오고 있다.

상법 개정은 주주들의 권리를 강화하고, 경영진의 책임을 무겁게 하는 내용이 핵심이다. 언 듯 보기에는 공정하고 합리적인 제도처럼 들리지만, 우리 기업들이 처한 현실에서는 또 다른 불안 요인이 되고 있다.

특히 경영권 공격 위험이 커졌다. 외국 투기자본이나 행동주의 펀드가 소수 지분으로도 소송을 제기하거나 경영권에 영향력을 행사할 수 있게 되면서, 경영진은 투자와 혁신보다 방어에 더 많은 힘을 쓰게 될 수 있다. 결국 새로운 사업은 지연되고, 기업의 활력이 떨어질 수 있다는 우려가 제기된다.

외국 사례에서 확인된 부작용...구체적인 가이드라인 필요

이런 현상은 우리나라만의 일이 아니다. 미국이나 유럽에서도 과거에 원청 사용자 책임을 강화하거나 주주 권한을 확대한 적이 있었다. 초기에는 분쟁이 늘어나고 기업들이 투자를 꺼리는 부작용도 있었다. 그러나 장기적으로는 제도를 보완하고, 정부가 중재 시스템을 정착시키면서 점차 안정된 모습을 찾아갔다. 즉, 법의 취지와 현장의 현실을 얼마나 균형 있게 조율하느냐가 관건이라는 얘기다.

지금 필요한 것은 노동조합은 어떤 투쟁도 법적 정당성을 갖추는 것이 우선이다. 절차를 어겼다가 신뢰를 잃는다면 오히려 스스로의 힘을 약화시킬 수 있다. 기업은 원·하청 계약에서 책임과 역할을 더 세밀하게 규정하고, 내부에 분쟁 대응팀을 두는 등 리스크 관리에 힘써야 한다.

정부 또한 법 적용 과정에서 불필요한 갈등이 커지지 않도록, 사용자 범위와 교섭가능 사안 등 구체적인 가이드라인을 마련해야 하며, 노사 간 조정에 적극적으로 개입할 필요가 있다.

노란봉투법과 상법 개정은 모두 “좋은 취지”에서 출발했다. 하지만 법은 의도만으로 굴러가지 않는다. 현장에서 어떻게 작동하느냐, 그 결과가 사회 전체에 어떤 영향을 주느냐가 더 중요하다.

근로자 권리를 지키려는 입법이 결국 기업을 위축시키고 일자리를 줄인다면, 누구에게 도움이 될까. 주주 권익 강화를 내세운 개정이 기업의 활력을 빼앗는다면, 그 역시 한국 경제 전체의 손해일 것이다.

지금 필요한 것은 노사 어느 한쪽을 위한 법이 아니라, 노사·정부·시장이 함께 균형을 찾는 노력이다. 우려했던 제도의 부족한 부분을 수정·보완하고, 상생의 길을 모색해야만 이 법들이 진정한 의미의 ‘공정한 사회’를 만드는 초석이 될 수 있다.

![[인사] 인신윤위, 신임 이사에 곽혁 광고주협회 전무 선임](https://cdn.banronbodo.com/news/thumbnail/custom/20251126/31250_44038_261_1764120361_250.jpg)