전 세계인의 스포츠 축제인 2022 FIFA 카타르 월드컵을 한달여 앞둔 지금, e스포츠도 가장 큰 행사인2022 LoL 월드 챔피언십(Leagues of Legends World Championship)이 진행되어 결승을 앞두고 있다. 해당 대회는 월드컵에 비견되어 일명 ‘롤드컵’이라 불릴 정도로 큰 인기를 끌고 있지만, 한편으로는 지난해 대비 감소한 시청자 수 등이 언급되면서e스포츠에 대한 관심이 사라지고 있다는 의견도 제기되고 있다.

전염병 대유행과 함께 찾아온 e스포츠 유행

분명 e스포츠(electronic sports)는 전염병 대유행으로 인해 수혜를 받은 대표적인 산업 중 하나이다. 비단 외부활동의 제한으로 게임에 대한 관심이나 이용이 늘었을 뿐만 아니라, 기존의 오프라인 기반 산업이 디지털화 되는 과정에서 농구나 야구 등과 같은 전통적인 스포츠의 대체재로 큰 주목을 받았다. 자동차 경주 대회 중 가장 큰 인기를 보이는 ‘르망 24시’의 경우 실제 대회가 팬데믹으로 연기되면서 e스포츠 경기가 진행되기도 했다.

그 결과 전반적인 e스포츠 경기의 시청자 수와 시청 시간이 크게 증가했다. 전 세계 34개 플랫폼을 통해 18개 국어로 중계된 롤드컵 결승전은 약 7,400만 명의 최고 동시 시청자 수를 기록했는데, 이는 전년 대비60.3% 증가한 수치이다.

전염병 대유행의 끝, e스포츠는 거품이란 시각

그러나 올해 롤드컵 시청자 수는 수많은 관계자들의 기대를 충족시키지 못하는 모양새다. 해외의 e스포츠 분석 업체인 EsportsCharts에 따르면, 현재 진행되고 있는 대회의 시청자 수나 시청량이 전년 대비 약 40% 정도 감소된 것으로 나타났다.

해당 업체는 이러한 감소를 대회가 진행되는 미국과 타지역 간 시차로 분석했다. 지역 간 시차로 인해서 시청자 비중이 큰 아시아권 국가들의 원활한 시청이 이루어지지 못했다는 것인데, 실제로 한국어(-61%)와 일본어(-35%), 베트남어(-35%) 등의 언어로 진행된 방송의 시청자가 크게 감소한 것으로 나타났다. 그러나 독일어(-43%)와 포르투갈어(-42%) 방송 등 유럽의 시청자도 전년 대비 크게 감소했으며, 특히 영어 방송의 시청자 수도 5% 감소하면서 아시아권과 무관한 시청 감소의 모습이 나타났다.

다른 대회들에서도 이러한 감소세가 나타나면서 나타나는 가장 일반적인 해석은 전염병의 종식이다. 전통적인 스포츠의 제한으로 인한 반사이익이 사라지면서 다시 전염병 이전으로 돌아간다는 시각이다.

한편으로는e스포츠가 리그 오브 레전드나 도타2, 오버워치 등 특정 게임 몇몇에 크게 의존한다는 점도 부각되고 있다. 가장 인기가 크다는 리그 오브 레전드도 출시13주년을 맞으면서 피로감에 대한 우려가 나오고 있다. 과거에 스타크래프트가 그랬듯이 게임에 대한 인기가 낮아지면 대회 등 산업적인 위축으로 이어지기 때문이다. 개발사도 지속적인 업데이트를 통해 진입장벽을 낮추면서 신규 게이머의 유입을 노리고 있지만, 불확실성은 점점 커질 수밖에 없다.

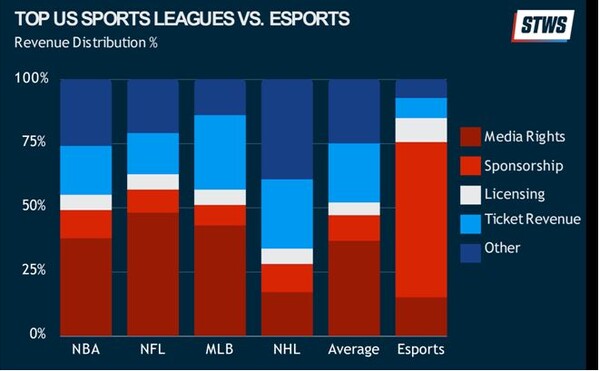

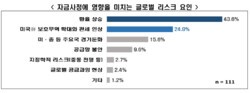

마지막으로, 다소 기형적인e스포츠의 자본 구성에 대한 우려이다. STWS가 골드만 삭스 등의 자료를 종합한 바에 따르면, 시장 초기임을 고려하더라도 현재 e스포츠 산업은 기업의 스폰서십에 대한 의존도가 큰 편으로 보인다. 산업의 건강한 성장을 위해서는 티켓과 같이 소비자 기반의 자생적인 수익 모델이 더욱 강화될 필요가 있다.

그럼에도 e스포츠의 미래가 밝은 이유

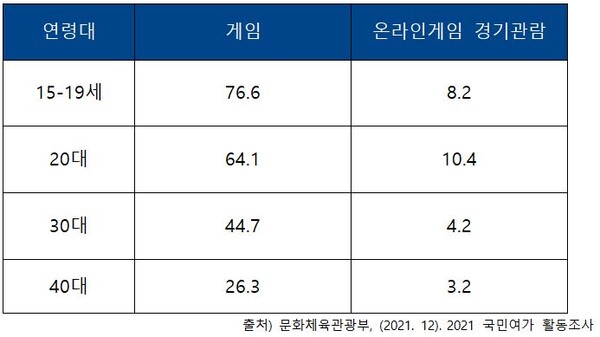

그러나 이러한 우려에도 불구하고 여전히 많은사람들은 e스포츠가 가진 잠재력이 크다는 점에 동의하고 있다. 가장 큰 이유는 세대교체이다. 최근 시장에서 가장 주목받고 있는 MZ세대를 포함한 젊은 층은 어릴 때부터 게임에 매우 익숙하기 때문이다. 이러한 문화적 습관은 성인이 된 이후로도 이어지기 때문에, 이들이 사회의 주류로 성장하면서 산업이 더욱 성장할 것이란 전망이 가능하다. 실제로 점차 MZ세대에 집중하는 Tiffany나LouisVuitton, Mercedes-Benz 등의 럭셔리 브랜드들이e스포츠의 주요 스폰서로서 두각을 보이고 있다.

물론 아직까지는 게임 이용 인구에 비해 시청 인구의 수가 매우 적긴 하지만, 이러한 현상도 점차 변화하고 있다. 유튜브와 같은 동영상 플랫폼을 중심으로 게임 인플루언서들이 큰 인기를 얻고 있으며, 특히 사회진출이나 육아 등으로 게임을 즐길 시간적 여유가 없는 중장년층들이 이러한 트렌드에 함께하고 있다는 점이 중요하다.

이러한 인기가 우리 나라나 미국, 중국 등의 특정 몇몇 국가에 한정되지 않았다는 점도 중요하다. 유럽이나 남미에서의 인기도 계속 증가하고 있으며, 특히 베트남과 인도 등 동남아권에서의 성장세가 두드러진다. 국내 게임 리그도 베트남어 전용 유튜브 채널을 개설하는 등 이러한 흐름에 발맞추고 있다.

또한, 기술 발전으로 인한 산업의 성장에 대한 기대치도 높다. 점차 인프라를 갖춰가는 메타버스는 킬러 콘텐츠의 등장을 기다리고 있으며, NFT의 등장은 게임의 양상을 기존의Pay To Win에서Pay To Earn과 Pay To Own의 새로운 영역으로 확대하고 있다. 이처럼 디지털 트랜스포메이션의 흐름 속에서 디지털 태생인 e스포츠의 발전 가능성은 매우 크다.

기술 접목의 측면에서 애드테크와 게임 간 협력도 기대를 더하고 있다. 게임 내 광고 인벤토리를 이용자에 맞춰서 활용하는 프로그래매틱 게임 광고가 점점 가시화되고 있는 점을 고려한다면, 향후 e스포츠 경기는 시청자 특성에 맞춰 타겟팅 된 광고를 노출할 수도 있을 것으로 기대된다. 이 외에도, 보다 정확한 스폰서십 및 광고의 효과 측정을 위해 지난 2019년에Nielsen과 협력체계를 구축한Riot Games의 사례도 디지털 태생인 게임의 시청 효과에 대한 세부적인 분석을 기대하게 한다.

국내 e스포츠, 한류를 주류가 될 수 있도록

우려와 기대의 공존 속에서 e스포츠는 중요한 시기를 맞이했다. 앞서 언급한 것과 같이 팬데믹의 종식으로 자체적인 경쟁력을 시험받는 상황 속에서, 롤드컵과 같은 굵직한 대회들이 진행되고 있으며, 2022 항저우 아시안 게임의 정식 종목으로 채택되면서 글로벌 표준이 되기 위한 걸음도 차근차근 옮기고 있다. 특히, 롤드컵은 우리 나라 팀 간의 결승전이 성사되면서 e스포츠 강국으로서 한국의 위상을 다시금 알리는 계기가 되기도 했다. 해당 게임이 만들어진 미국의 본토에서 다양한 인종과 출신 국가의 사람들이 어우러져서 한국 선수들을 응원하는 모습은 우리의 자부심을 키우기엔 충분했다.

이처럼 국내 선수들의 인기는 K-Pop 아티스트에도 비견되고 있지만, 한 가지 아쉬운 점은 여전히 국내에서 게임에 대한 인식이 좋지 않고 이를 지원하기 위한 인프라나 규제 등이 미약하다는 것이다. 아직까지도 게임의 부작용을 왜곡한 주장들이 나타나고 있고, 관련 규제의 아쉬움에 대한 업계와 소비자의 목소리도 크다. e스포츠가 가진 큰 잠재력을 고려했을 때, 이는 한국의 소프트 파워를 키우기 위한 새로운 한류의 기둥이 될 수 있을 것으로 기대된다.

![[인사] 인신윤위, 신임 이사에 곽혁 광고주협회 전무 선임](https://cdn.banronbodo.com/news/thumbnail/custom/20251126/31250_44038_261_1764120361_250.jpg)